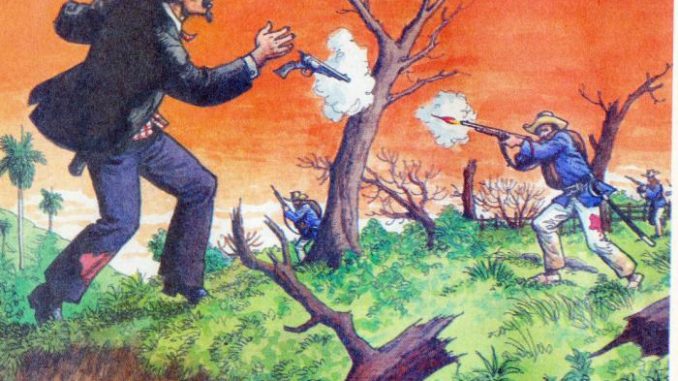

Céspedes protagonizó épicas actitudes y hondos sacrificios personales en nombre de la libertad de Cuba Foto: ILUSTRACIÓN TOMADA DEL ALBÚM BATALLAS POR LA INDEPENDENCIA

Carlos Manuel de Céspedes demostró, para la historia, que San Lorenzo no fue el final. A 150 años de aquel último combate, su legado resplandece

Autor: Mailenys Oliva Ferrales | internet@granma.cu

Para aquilatar la grandeza de una nación como la cubana, habrá siempre que acudir a aquel hombre sublime que, por vez primera, levantó en armas a una Isla oprimida, y cuya incondicional entrega a la causa independentista le ganó, para todo tiempo, el sobrenombre hermoso y justo de Padre de la Patria.

Basta con asomarse a su extraordinaria existencia, pletórica de épicas actitudes y hondos sacrificios personales en nombre de la libertad de Cuba, para venerar a aquel patricio bayamés que se echó «un pueblo a los hombros», y enraizó, con su ejemplo, la dignidad de un país.

Por ello, al conmemorarse el aniversario 150 de su muerte, aquella aciaga jornada del 27 de febrero de 1874, Granma vuelve sobre las sendas históricas del último combate de Carlos Manuel de Céspedes, acaecido en los lomeríos de San Lorenzo, donde, a decir del historiador y escritor Rafael Acosta de Arriba, «fundido a la tierra, preñándola con sangre, entremezclado con la naturaleza, hecho naturaleza misma, su sacrificio (…) y su palabra, la escrita y la lanzada al viento en los duros años de la insurrección, siguen escuchándose…».

LA DEPOSICIÓN, ANTESALA DE SU MUERTE

Antes de llegar al fatídico día, es preciso retroceder, meses antes, al suceso acaecido en el lugar conocido como Bijagual de Jiguaní. Allí, el 27 de septiembre de 1873, la Cámara de Representantes había despojado a Céspedes de su cargo como Presidente de la República en Armas. Comenzaba, así, el principio del fin del hombre del 10 de Octubre.

Pero el agravio sería peor. Dos días después de aquel encuentro sin honra –en el que pudieron más los rencores y las rencillas surgidas durante la guerra, que la heroicidad demostrada por el Padre de la Patria–, al patricio bayamés también se le privaba de su escolta y de su ayudantía, y se le obligaba a marchar a la saga del Gobierno.

Y aunque su fiel subordinado, José de Jesús Pérez, le había pedido autorización para cargar contra quienes lo destituían, Céspedes, en otra demostración de su grandeza, se lo impidió, pues no sería él, nunca, una razón para avivar las querellas entre los cubanos.

Al respecto escribió: «En cuanto a mi deposición he hecho lo que debía hacer. Me he inclinado ante el altar de mi Patria en el templo de la ley. Por mí no se derramará sangre en Cuba. Mi conciencia está muy tranquila y espera el fallo de la historia».

Luego de tres meses en los que fue obligado a permanecer bajo la órbita del Gobierno, y a marchar en duras y agotadoras peregrinaciones, acompañado solo por su hijo mayor Carlitos, Céspedes recibió, el 27 de diciembre de 1873, la autorización para moverse libremente.

Aconsejado por su amigo, el brigadier José de Jesús Pérez, el Viejo Presidente –como también le llamaban entonces– decidió internarse en un sitio llamado San Lorenzo, enclavado en la Sierra Maestra.

Allí llegaría el 23 de enero de 1874, con una esperanza de viaje que quedó trunca justo un mes después, cuando le comunicaron, oficialmente, que el Gobierno le negaba la salida del país.

Según reseña en uno de sus artículos el periodista Ciro Bianchi, al referirse a la opinión de los historiadores Hortensia Pichardo y Fernando Portuondo, en sus textos sobre Céspedes: «Así quedó sellada la suerte del Padre de la Patria: solo, indefenso en San Lorenzo y sin permiso de salida, estaba a merced del primer delator que guiara a los españoles hasta su retiro».

SAN LORENZO, LA ÚLTIMA MORADA

Nadie hubiera podido imaginar que aquel señor de haciendas, abogado excelso, hombre culto y devenido, además, Primer Presidente de la República en Armas, terminaría sus días en la precariedad de una zona rural y agreste, en la margen derecha del río Contramaestre.

Pero Céspedes, más grande que su tiempo y que sus enemigos, convirtió aquellas estrecheces materiales en aliadas de su humildad.

En aquel intrincado paraje de la serranía, y a pesar de su salud quebrantada (pues se encontraba casi ciego), el Padre de la Patria se dedicaba a enseñar a dos infantes a leer y a escribir, jugaba ajedrez, se bañaba en un arroyo, escribía un diario, hacía visitas, tomaba café en casa de unas vecinas y lleva amores con una joven llamada Panchita Rodríguez, con quien tendría un hijo que no llegó a conocer.

También, en espera de un pasaporte que nunca llegó, para lograr reunirse fuera de la Isla con su esposa Ana de Quesada, y con sus hijos gemelos Carlos Manuel y Gloria de los Dolores (a quienes tampoco conoció personalmente), Céspedes escribía conmovedoras cartas a su amada, en las que le exponía sus pesares del alma y describía, sin quejas, sus condiciones de vida.

Mi casita –narró en una de sus epístolas a Ana– es bastante grande: de guano, pero bien cobijada y con buenas maderas. Tiene dos cuartos capaces, forrados de tabla de palma y cedro… En mi cuarto tengo la hamaca, una mesita escritorio, un banquito para ella (todo de cedro), mis maletas, armas y otros utensilios. No falta de comer y hay un buen baño en el riachuelo.

Y, aun cuando en su pecho latía aquel anhelo familiar por el reencuentro postergado, el Hombre de La Demajagua –como una premonición de su cercano destino– dejaría reflejado en sus anotaciones su aspiración más honda: «que mis huesos reposen al lado de los de mis padres, en esta tierra querida de Cuba, después de haber servido a mi Patria hasta el día postrero de mi vida».

UN SOL DE LLAMAS

El 27 de febrero de 1874 nada fue común. Ese día, curiosamente, Céspedes se vistió con sus mejores ropas, declinó la invitación a almorzar en la casa de Evaristo Millán, un campesino amigo que vivía a varias leguas de San Lorenzo, y en su diario, escribió fuertes críticas a sus enemigos.

Sin la compañía de su hijo Carlos, quien había salido a realizar gestiones, ni la del prefecto José Lacret, que lo había acogido desde su llegada, Céspedes se encontraba en la casa de Panchita, cuando una niña, que fue a pedir un poco de sal, alertó sobre la presencia de soldados españoles en aquel lugar. «Comenzaba así la fase final del drama de San Lorenzo».

Lo que sucedió después es bien conocido por la historia. El desenlace no podría haber sido más desgarrador. El Iniciador, solo, y a sus casi 55 años, sería hostigado entonces por integrantes del batallón Cazadores de San Quintín.

Quizá confundido por la sorpresa, Céspedes avanzó hacia el noroeste, rompiendo el maniguazo y bordeando el claro. Se dice que, de haber corrido en dirección hacia un remanso del río Contramaestre, donde se bañaba casi a diario, a lo mejor hubiera podido burlar la acometida española.

Lo cierto es que, perseguido por un capitán, un sargento y cinco soldados, el Padre de la Patria prefirió enfrentar con entereza su destino, antes que entregarse a los españoles.

Mientras corría, hizo un primer disparo, al que respondieron los soldados tirando al aire, con la intención de apresarlo vivo; pero Céspedes no desistió, y volvió a disparar sin detener la carrera.

Sin embargo, el sargento Felipe González Ferrer logró aproximarse y, prácticamente a quemarropa, le perforó el corazón. El Hombre de Mármol cayó entonces por un barranco, «como un sol de llamas que se hunde en el abismo», tal como lo describió el Coronel del Ejército Libertador, Manuel Sanguily.

Por su parte, el también Coronel y cronista de la guerra, Enrique Collazo agregaría que, en aquellas rocas bendecidas con la sangre del Iniciador, quedaba impregnado un momento esencial de la historia del «primero de los cubanos que consiguió dar a su país y a sus paisanos patria y honra».

Fuentes:

Los silencios quebrados de San Lorenzo, de Rafael Acosta de Arriba.

Periódicos Granma, Juventud Rebelde y La Demajagua.

Documentos publicados por el sitio web Eusebio Leal Spengler.