Siempre se podrá amar algo más allá de lo más amado

29/02/2024.- La primera vez que la vi fue en la calle 39, en casa de la niña Pastora. Iraima nos miraba pasar desde la ventana hecha con tablas de guacales y una cruz de magüey. Ahí se encrucijaron las miradas. Tenía un vestido de vichí rosa, repintado con Wiki-Wiki, ese que siempre me gustó para mis camisas de cuadritos. Íbamos diez a la partida de beisbol en el solar de Picha. Yo llevaba la tabla y la pelota de goma nuevecita, que había recibido de las manos de Pausides, el bodeguero, a cambio de una caja de refrescos vacía. En el lado derecho de los files habían ubicado al Ñemero, a quien ya le vendíamos hojas secas de caujaro como si fueran marihuana, y el muy macilento pasaba cayéndose por las calles echando espuma por la boca, como había visto en las películas.

No podía ser otro el pícher sino Cadevilla, a quien, además de ser mánager y regañador, si en alguna ocasión el equipo contrario hacía trampa, no le importaba agarrarse a trompadas, palos y pedradas contra todo el equipo enemigo si era necesario. En efecto, esto sucedió cuando quisieron cobrar por hit un roli de fao por tercera base, que el mocho, confiado, dejó pasar. Se dieron con todo; eso daba miedo verlo… Bueno, yo no supe mucho, me lo contaron, porque cuando vi esa marabunta e pelea me fui a buscar el agua, pero, antes de irme, alcancé a ver algo. Lo que me asustó mucho fue el tablazo por el lomo que le dio la Cabra al Ñemero. Este último salió corriendo como si hubiera tirado un hit, cuando lo que buscaba era aire pa los pulmones. Yo creo que eso fue venganza, porque el Ñemero vivía en la 40, y estaba jugando con nosotros, los de la calle 39.

Ese día ganamos, y —nada extraño— no hice falta, excepto para darle agua a los jugadores y animar. Haciendo memoria, fue por estar atravesado cerca de la raya de tercera que el roli que era de fao me dio en el tobillo y entró al campo de juego, antes de pasar la tercera, en el mismo instante en que todavía en la imaginación miraba a Iraima en la ventana. Recuerdo que salí soplao, chillando de ardor, a la vez que se desparramaban los dos equipos a entrarse a coñazos por mi culpa, como si fuera la guerra federal. Creo yo que por mi culpa, porque hay que tener algo claro en la vida, que en algún detalle de lo que se hace, aunque sea en el error, tenemos que ser importantes.

Nadie sabe cuánto conversé con mi perro Regalo como si fuera ella. Yo, que en la vida me he metido en cuanta angustia aparece, que me he visto como protagonista tantas veces en momentos para los que nunca estuve preparado, como si me empujaran al escenario y apareciera trastabillando en el centro de los seguidores frente al gran público, igual, intenté la escena, con el miedo de los inocentes y la apariencia de seguridad de los que no se dan por perdidos. Pero Iraima era otra cosa. Frente a ella preferiría alistarme en la guerra, entrarme a pescozá con mi padre cuando me trataba de tarado mental, o fugarme para siempre por el túnel de los imposibles de la policía de Lara, cuando fui preso por robarme la pantalla del cine de la casa sindical.

Corrían los años sesenta como Eligio Gómez, pretensiosamente tocando las bases de cartón de leche Klim como gratitud a su jonrón con el que dejó en el terreno a la pandilla de la 40. Casi todos mis compañeros me abrazaban con el júbilo de los triunfadores y yo brincaba de alegría teatral, preparando el terreno para ver si por conmiseración me metían en la próxima partida. Pero Iraima era una factura pendiente de los sueños, una asignatura por pasar, una sorpresa en la quincallería, un papagayo delicado hecho con papel celofán y volado con hilo blanco de coser. Amores como esos ya no se ven ni en los cementerios, ni en películas, ni en las cárceles, ni en las iglesias.

Inclemente es pasar toda la vida y no pagar la deuda, no resolver lo inconcluso, estar al tanto día y noche de lo no resuelto. Un amor que tú sabes que es tu amor, que solo basta decirle cuatro cosas sencillas y nada más. Y ahí estaba ella, resuelta a oírte, a casi sacarte las palabras o los ojos para que hablaras. Y nada.

Hay un pánico detrás de la belleza, un dolor en los amores cobardes, un sufrimiento en los indecisos de la pobreza que nos hereda un reclamo inmortal en la memoria, una rabia silenciosa, que nos molesta que no cese por no haber solucionado lo que la pasión reclamaba con urgencia. Ese era yo, un mugriento de caqui, un muérgano de mi madre, un curtido de las orejas también con derecho a amar. Amor como ese no sé de dónde le viene a uno.

Hice un inventario. Le propuse a Regalo, mi perro, sacar a pasear a Iraima para que viera a través de las ventanas que daban a la calle la grama verde y las rosas rojas del Jardín de Don Pompilio, mirar las vidrieras del comercio de la avenida 20 y los pollos sudar el vidrio en los asaderos de la avenida Vargas, y ver cómo se reflejaba el sol tornasolado en los parabrisas de los vehículos último modelo en el concesionario de la carrera 21. O mirar también, pausadamente, en los afiches del cine, a los protagonistas de las nuevas películas besando a una mujer o cayéndose a tiros con el enemigo o dándole una patada en el estómago al pendenciero de turno.

Pudo más el temor y todas esas ideas maravillosas se desvanecieron con los años. Un día soñé que había comprado la casa de Don Pompilio, el asadero de pollos, el concesionario de la 21 y el cine de la casa sindical. Ella igual no apareció. Y sentí en el mismo sueño que si ella hubiese aparecido a mi lado. Ya no sería el mismo amor con que nos miramos pobremente aquella vez en la ventana cuando íbamos a jugar beisbol contra el equipo de la 40 sin siquiera haber comido un pedazo de arepa y queso rallado con el rayo hecho de latas de sardinas inventado por Ramón Vásquez. Sobre todo nosotros, aquellos diez, que solo comíamos carne cuando nos mordíamos la lengua.

Ya no sería el mismo amor, porque una cosa es la hermosura espontánea con que nos encontramos con razón o sin razón a los seres que luego amamos, y otra es el mismo chantaje con el que se contrabandea la riqueza para atrapar a los incautos del amor.

Hace ocho o nueve años fui a la casa donde vivía Iraima. En el lugar donde estuvo su casa encontré una tapicería. Pregunté por ella y por la casa. Me atendió Omar, algo que me dio mucha alegría porque, aunque era más adulto cuando llegó a la calle 39, también fue un buen amigo, carente de lo mismo que nosotros. El techo de tejas y caña brava se vino abajo, me dijo. Las paredes de bajareque y magüey se fueron desplomando lentamente por la lluvia, el tiempo y la soledad.

Luego de tantos años de aquel silencio, hoy yo, frente a sus ojos claros y al juego de collar y zarcillo artesanal que le traigo, parado con ternura sobre un puente viejo, y al fondo el transcurrir del río azul como de una risa de la niñez, así muera de pánico, me desmaye del miedo que hay detrás de la belleza, caiga la mirada de sus párpados y se traben todas las palabras ensayadas durante casi toda la vida para Iraima, vengo a decirle ahora a usted que la amo.

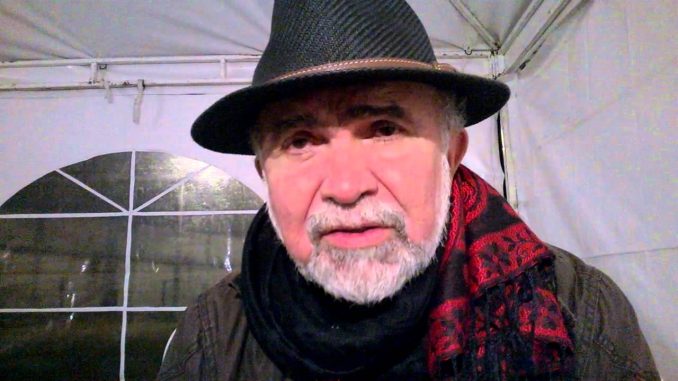

Carlos Angulo