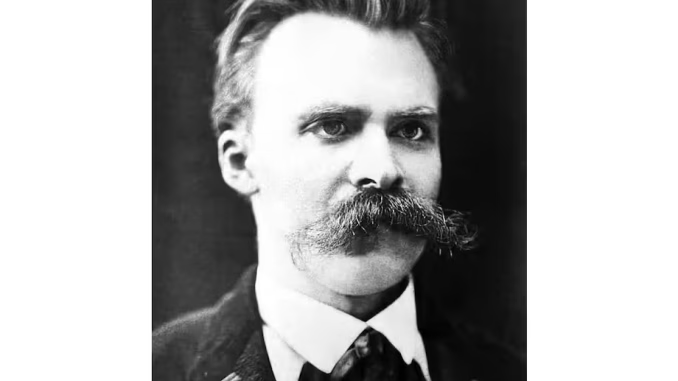

Friedrich Nietzsche (1844-1900) fue un filólogo y filósofo alemán, autor de las obras como «Así habló Zaratustra», «La voluntad de poder» y «El origen de la tragedia».

Foto: Getty Images – Clu

11 de julio de 2024

Nacido el 15 de octubre de 1844, día del cumpleaños del rey de Prusia, Federico Guillermo IV, Nietzsche siempre tuvo delirios de monarca. Se consideraba rey y profeta, y no tuvo inconvenientes en escribirlo y decirlo. Aquellas convicciones, entre otras, lo llevaron a escribir, y escribiendo, a decirle al mundo sus verdades.

Más de un siglo después, en 1989, Werner Ross describió aquel instante en su libro Friedrich Nietzsche, el águila angustiada, y lo hizo con cierto halo de magia, de premonición y de majestad: “Era el cumpleaños del rey y las campanas tañían llamando al oficio religioso en el mismo momento en que venía al mundo la criatura”. Karl Ludwig Nietzsche, el párroco de un pequeño poblado llamado Röcken, creyó que aquella supuesta casualidad era un llamado del destino. Decidió bautizar a su hijo como el rey, y según Ross, le dijo: “Hijo mío, en esta tierra te llamarás Friedrich Wilhelm en memoria de mi bienhechor real, pues naciste el día de su cumpleaños”.

Los primeros meses y años del pequeño niño estuvieron marcados por alusiones al rey, a los reinos, y por supuesto, a Dios. Su padre había recibido de manos del rey la parroquia de Röcken, y se había impuesto la tarea de difundir la fe protestante, insuflándole “nueva vida, vieja devoción cristiana y eficacia”, como lo señaló Ross. Estaba convencido de que su hijo multiplicaría las doctrinas religiosas que él le había enseñado. El mismo día de su bautismo, escribió en el registro de su parroquia el versículo 66 de Lucas 1. “Y cuantos las oían -las cosas que decía-, las grababan en su corazón, preguntándose: ¿Pues qué llegará a ser este niño? Porque, efectivamente, la mano del Señor estaba con él”.

En cada uno de sus cumpleaños hubo fiestas en su pueblo, en Prusia, y brindis por doquier. Las campanas sonaban, la gente oraba. Todos festejaban por el rey, pero también por él. Así lo veía y así lo sentía, y así se le impregnó en la piel y en la mente. Nietzsche jamás dejó de señalar la importancia de aquella coincidencia. Incluso, pocos días antes de que estallara en una crisis definitiva y terminara abrazado a un caballo en la plaza Carlo Alberto de Turín, le envió una carta a su gran amigo, Peter Gast, en la que le anunciaba que había terminado de escribir su Ecce Homo, cómo se llega a ser lo que se es, surgido entre el 15 de octubre, día de su “benigno cumpleaños y señor”, y el 4 de noviembre.

Para Ross, el texto quería decir “el día de mi cumpleaños y de mi benigno señor”, pero Nietzsche lo abrevió pues ya consideraba que el día de su nacimiento estaba unido al del rey, y él hacía tiempo se había convertido “en aquello a lo que estaba destinado, rey por la gracia de Dios”. Desde muy niño tuvo presente aquella idea, que cambiaba de tono según se fueran sucediendo ciertas circunstancias, pero no de fondo. Nietzsche escribió sus primeros versos, o por lo menos, sus primeros versos conocidos, a los 14 años. Los tituló “La instancia real”, y les dio forma definitiva en una de las torres de Schönburg, a donde se escapó durante una excursión del colegio.

Decía: “Y lo más hermoso de todo/ dejarme completamente solo./ Ojalá que beban allí, en las salas, / hasta que caigan al suelo./ Yo me ejercito en mis funciones de monarca”. La poesía, la soledad, las alturas, la perspectiva, la mirada por encima del hombro, la distancia con el populacho, unos incipientes dolores de cabeza y su misión de escribir, de ir más allá del bien y del mal, y de decirle, de gritarle al mundo unas cuantas verdades, y al final, atravesándolo todo, su función de monarca y su visión de profeta, eran aquel Nietzsche que aún firmaba como Friedrich Wilhelm, el germen del pensamiento y la obra de quien años después sentenciaría que Dios había muerto.

Cincuenta y seis años más tarde, luego de su muerte, y mientras era enterrado en la tumba que le había destinado su familia en Röcken, Gast habló de Nietzsche y lo trató como a un soberano fallecido en el exilio. “Lo que dijo la mirada de tu ojo, lo que dijo tu afectuosa boca, estaba lleno de respeto y bondad, oculto refugio de tu majestad”, dijo. Bondad, respeto, majestad. Nietzsche se había criado con y por aquellos valores. Su padre era una especie de ángel etéreo, como lo definió Werner Ross, y él lo idealizaba día y noche, y ponía en práctica sus virtudes. Leía, como su padre. Tocaba el piano y recitaba, como su padre, y estaba convencido de que debía renunciar a todo tipo de venganzas por nobleza, como se lo había inculcado su padre.

En Ecce homo escribió que si lo atacaran por cualquier motivo, si lo despreciaran o humillaran, él se prohibía “toda represalia, todo tipo de defensa”. Pasados varios años, escribió que ya no aspiraba a su felicidad, sino a su obra. Su obra era su felicidad, y de paso, también, su venganza de todos los que lo habían ofendido. En la escuela, algunos de sus compañeros de clase solían reírse de él porque recitaba pasajes completos de la Biblia o porque cantaba en tonos muy agudos distintos cánticos religiosos. Sin embargo, varios de ellos comentaron luego que en sus casas solían hablar maravillas del pequeño Fritz, como lo llamaban. Decían que era un pequeño sabio. Él jamás les respondió. Siguió siendo como era y como quería ser. Estudioso, obediente.

Su hermana Elisabeth contaba muy a menudo que una tarde de lluvias, a la salida del estudio, sus compañeros empezaron a correr hacia sus casas, muy de prisa y ruidosamente. Nietzsche ni aceleró el paso ni habló. Siguió caminando como siempre y como si nada lo pudiera perturbar. Cuando llegó a casa, su madre y su hermana le preguntaron por qué no había corrido, o por lo menos, por qué no se había guarecido de las fuertes lluvias. Él dijo que según el reglamento de la escuela, los niños deberían salir de allí en estricto orden, pausada y educadamente. No dijo nada más. Para Werner Ross, aquella reacción “no era un comportamiento normal, sino un alarde de obediencia, a despecho del ‘allá ellos’”.

Esos ‘ellos’ eran las moscas de las que tantas veces habló. El populacho, la plebe que no pensaba y que no era capaz de cumplir sus promesas, y menos, de romper con tanta cosa establecida y de crear algo nuevo, algo distinto. Eran el vulgo y la ignorancia del vulgo, que no lograba captar la grandiosidad del arte, y dentro del arte, de la música. Para Nietzsche, la poesía era música y viceversa, y las dos eran quizás el único sentido de la vida. Pocos días después de que escribió aquel primer poema de La instancia real, compuso unos cuantos motetes, una que otra fuga, y trató de crear una Misa para coro, solo y orquesta. Luego trabajó por algo más de dos años en un oratorio de Navidad. Cuando estaba por finalizarlo, recibió la primera comunión.

“Con la seria promesa entras en las filas de los cristianos adultos que son tenidos por merecedores del más preciado legado de nuestro Salvador para, mediante su disfrute, alcanzar la vida y la felicidad de su alma”, le escribió a un compañero de clases que se confirmó el mismo día que él. Nietzsche estaba en busca de verdades. En el fondo, buscaba, seguía buscando a su padre, fallecido cuando él tenía cuatro años. Lo buscó por mucho tiempo, pero después lo mató, y se dedicó a predicar una nueva doctrina. A fin de cuentas, jamás dejó de considerarse un rey, y menos, un profeta.