A Eduardo Sanoja, de Venezuela.

A Abelardo Vidal, de Cuba.

14/11/2024.- Hoy llego a más de los setenta años y quisiera excusarme por no tener receta, ritual ni recomendación precisa que me facilitara aconsejar cómo hice para llegar hasta aquí, pues además nunca estuve pendiente de llegar a los setenta años, ni a menos ni a más. Seguramente, tampoco lo hubiese podido haber decidido yo exclusivamente, ya que deciden mayormente y con poder superior sobre los años de existencia de cada quien y de las naciones aquellos ignorantes de vivir que dirigen el sistema financiero mundial y su cerco de hambre de púa, quienes condicionan cómo debemos desvivir y cuánto cuesta agonizar o postergar la agonía, si así lo paga el cliente Disney. Acontecimiento este el de vivir, definitivamente sin igual de necesario y portentoso, a pesar de la tragedia ostentosa de las edades y del capital. Increíble, por cierto, esta alta longevidad, porque con tantos desmanes y trasnochos desolados, encrucijadas de dolores personales y sociales contra el cuerpo, y atrevimientos insólitos cuyo curso desliza el sedimento grasoso hacia la sangre, a uno le compete la decisión de dar por concebido que la suerte continua tiene forma de ternura. Adicionalmente, debo tomar en cuenta que hay cuerpos como el mío que han resistido y son dignos de haber sido amados durante toda la vida.

En cuanto al privilegio de haber paseado este cuerpo por medio mundo y no dudar ni desistir arriesgarlo en lo nocturno, bañándolo en orillados mares oscuros del Caribe o el Pacifico, o por los lados de ríos desbordados de historias como el Usumacinta, el Guanare o el Boa vista, y dejar el cuerpo ahí dormido de ebriedad en el lecho de la animalada, a la intemperie de epidemias de murciélagos, y a merced de la mala gente y de los bordes, ha valido la pena un trago mirando el Mediterráneo, las caídas de agua de Pyongyang, la Cascada del Vino vía San Pedro a Barbacoa o navegando sobre el Paraná, el Tigre, el Luján o el Orinoco, algún fin de año. Sí, valió la pena Antúnez, Los Teques, Caracas, Barranquilla, San Diego o Buenos Aires, Quito, Nicaragua, La Habana, y quizás por estas andanzas tenga que dar gracias a lo previo de algo que fue perdido. De esa manera, todo nos va determinando y nos contiene hasta ubicarnos en algún punto inexacto de la incongruencia. Así es el recuento, el encanto y la forma indescifrable de vivir, y pensar que a todos estos confines, multiplicidad de andares, junto a las millonésimas rayas blancas de las carreteras acumuladas en la mirada, todavía insisten en que eso no es sino la brevedad de la vida, no sé…

La filosofía de la alcurnia había corregido compitiendo al escribir reiteradamente lo mismo, cada vez que se refrescaba, con un nuevo sabio, que la vida es un paso ínfimo. Yo hoy y en esta era terciaria, sin ser tan cognitivo ni ejemplar, sin experimentalismos ni sumido en acuciosos laboratorios, pudiese también decirles que la vejez no es más que una gran distancia de la vida, donde se gana en el inicio y se desvanece en el inasible misterio de lo inevitable, nombrado, a veces, final de los finales. Que la piel, sujeta a los dolores y aciertos del corazón y el cerebro, aprieta los sentimientos según se vaya andando en el desequilibrio de lo que se nos ha dado en llamar el peligro de vivir. Que la vida no es otra cosa que asomarse y caerse en el tiempo, un salto largo en desafíos, muy sola y torpe en decisiones, y corta en alegrías, desde la madre desprendidos hasta la muerte, cuyo objetivo siniestro no es más que dejarnos fuera del espacio. Quién sabe, ojalá nos deje en la desclasificación etaria de algún otro universo.

Quizás con el pasar de la ingenuidad a lo mercantil, se fue reduciendo también la alegría de las edades, puesto que para los sistemas el trabajo es un caso fundamental, sobre todo cuando se hermana con la economía; si no, creen ellos, la sociedad se volvería una burda risotada cotidiana. A este mundo, pensando como los magnates, no se vino a perder el tiempo, porque es caro, es oro puro. Intuyo que hace muchas lunas, según el cuento de las mil y una acometidas transculturales contra la conciencia colectiva, la vida era más sabrosa, y mucho más atrás del exterminio indígena, que no cesa, donde la experiencia de los consejos de ancianos, que normaban la organización social, evitaba tales perjuicios, refiriéndose al futuro como a obsoletos dominios a ultranza respecto a que, al separar el ser de la naturaleza creían evitar la redundancia y los consabidos inicios de la división de clases por estas tierras ajenas, y ya no tan sagradas.

No obstante, la pequeña alegría de la flecha en paz era libre de contaminación sónica y más sabia, pero no distante de enemigos pintados de cebra vaciados en la historia de la pequeña y grande burguesía, porque entre todo lo ancestral pareciera que se comprendían juntos en el hecho mismo de la alegría, que ya había nacido comunal y, por lo tanto, horizontal. Sin pesares, sin embargo, y sin tantas malas respuestas. Ahora más que nunca. Aún en pleno centro de esta lucha dentro de un frasco de vidrio planetario, donde a nada renunciamos, podemos, si así lo queremos, hacer uso del acceso que nos da lo arbitrario y la relatividad, para con altivez esgrimir que han sido bellamente intensas y llenas de diversidad en nuestra visión de existir estas siete décadas de razones, indefiniciones y bonituras. Desde la inocente niñez a la que nunca le preguntamos y ni siquiera supimos, ni nos preocupamos por ello, con respecto a si éramos pobres o ricos, aunque en el fondo fuimos las dos cosas, amparados en la justa y rotativa interpretación de los infundios. Desde la adolescencia, donde tuvimos la gratitud muy afortunada de vivir en los tiempos profundos de las mayores luces colectivas, densos en el arte, nuevos en la canción, contestatarios en la mayoría de los pormenores de la existencia y de las guerras. Mientras tanto, y so pena de esa hermanada cofradía, de toda esa causalidad definida como pecado de fin de mundo, me daba igual, sobre todo aquella sucesión de novedosos acontecimientos vitales que nos aclaraba que la vida si estaba aquí en este planeta canción, y a la que teníamos igual derecho de abrirnos senda para vivirla, y de pelearla si era necesario. Me daba igual, por el aquí y el ahora existencialista impuesto, que nos ubicaba fuera de una amargada sociedad con causa. Todo ese haz de contradicciones, por ignorancia, pues realmente nada sabíamos del mundo, ni de vivir, ni de la política, ni del arte, ni de la explotación obrera y campesina globalizada, ni de nuestra humilde casa y familia. Contexto que consabidamente también sea parte del argumento explicativo de la vida breve, que a cada quien le corresponde como designio determinado sociéticamente. De la adultez, donde se quiere recuperar el tiempo perdido, quisiera decirles que no es verdad que la historia se repite, y no hay manera, y menos la de volver a cometer errores haciéndose devoto de falsas interpretaciones individualistas, acosado por las soledumbres, que por acrisoladas cautivan, y por su capacidad y fuerza giratoria confunden. Mas ya no hay forma de sustituir la condición de carencia y soledad ante el universo que uno trae como un equipaje, ni la sobreinmortalidad en que nos entretenemos en el desperdicio, perdiéndonos una vez más, sin percatarnos que la vida, en vez de filosofía de los altos estatus cerebrales, se compone más del extravío que de perderse juntos, según sean los años, la familia y el sistema social donde uno viva.

Confesión de que, de por sí, ya nada importa saber de qué se trata, ni para qué consuelo pueda servir lo no hecho, lo no asumido, y la duda histórica, lo imposible ya, incluyendo los amores que se dejaron pasar por estar comprometidos con otros y otras cosas, y que tal vez hoy a los setenta años hubiesen cumplido estar aquí en comunión, y no tener que escribir públicamente sobre los papeles secretos del olvido. De tal manera, y por ahora, si a algo he temido en este tránsito supuestamente avezado, atrevido y anecdótico, es al tiempo y su clasificación como clave para la manipulación organizada y sistemática. No hay forma de hacerse de perfil ante su muro de impavidez: para lo universal los años, para lo personal las edades, de acuerdo a cómo vayas creciendo en los miedos, que se pueden decodificar y comprender en los pliegues del cuerpo y el rostro, que es en fin de cuentos los que dan la cara.

Total, esto lo he comprobado y tal vez mucha gente también, al presentir, por ejemplo, en aquella edad respectiva, que no llegaríamos al año 2000. Lo sentíamos tan lejano y nos habían preparado psicológicamente para sentirlo así, tan importante, tan inalcanzable ese año 2000, como ninguno en la historia, pues seguramente porque la mercadotecnia tenía previsto sacarlo especialmente de los amarillentos almanaques para darle la mayor de las preponderancias, hacerlo tan importante en los primeros y exagerados laboratorios de las ganancias del baladí, tan milenio por las razones económicas comunes del siempre, que incluyen los embaucadores mercantiles que casi todos conocemos. Sin embargo, ya ven, no solo llegamos al año 2000, lo que no fue gran cosa, sino que vamos andando al borde del año 2020, que tampoco ha sido gran cosa como humanidad, excepto por esa eterna lucha de los pueblos por no dejarse someter en nombre de los que todavía pueden comprender, o no.

De toda esta denotada requisitoria quisiera hacer un paréntesis para decirles que lamento mucho, muchísimo, todos los que, supuestamente más breves que nosotros, se quedaron sin tiempo. Entre ellos y ellas, seres hondamente queridos como Marcos y María, Ramona, Coromoto o Juanita. Amigos y amigas entrañables de la infancia y de la vida como Arturo, Silvestre, Iraima, Mariela, Machito o Isaías. Y en la adultez, amadas cuyo camposanto también tiene réplica en los solares reverdecidos de nuestro corazón, y, por supuesto, gente imprescindible que vino a hacerles tanto bien a este planeta y a la gente de este esplendoroso mundo, y que mucho nos aparecen en la memoria como una manera de que no mueran todavía, y que extrañaremos por siempre o por el resto de esa sospechosa brevedad que dicen que somos. Aunque, igual en estos últimos años, y como a todos los de nuestra edad, también vamos teniendo cada vez menos familia, y casi cero amores, y más frío; por consiguiente, adolecemos un tanto de seres afectuosos de aquellos tiempos que nos hacían, con mucha entrega y perfección, barquitos de papel para un recuerdo, nos regalaban tazas o platos de belleza incomparable para el café o la sopa, o pintaban aves de la paz en las paredes o diseñaban maravillosamente cuartos con ventanas que daban a la mar, cocinábamos juntos una comida para dos o los que llegaran, o hacíamos versos conjuntos alusivos a una canción, un camino, un río o un mar, ciertamente escritos probablemente en servilletas alguna vez, quizás tomando una fría cerveza, principalmente en lugares del camino o que tuvieran mirada al horizonte.

Hoy, a los setenta años del laberinto por donde hemos andado en zigzag como un azar y casi, en otra medida de menos emboscada, saliendo, es otra la costumbre de versarse solitario. Hoy, que llego a la angustia de las siete cuevas de Zaraué, como elección para protegerse culturalmente, también me doy el permiso de decirles, además, que aún me queda la fiesta de saber que casi todas las personas de amoríos que amé y me amaron de importancia y que pasaron por este inasible latido, están vivas casi todas, todavía. Unas en otros brazos, o solitarias, o construyendo sobre su propia existencia la más incomparable brevedad, que de tan efímera cabe en un sentimiento, pero que tiene de espacio infinito todo lo que cabe en un recuerdo.

Es más, en su mayoría nos escribimos mutuamente, a veces, y no sabría decirles con exactitud por qué esa actitud, quizás como una especie de agradecimiento por haber coincidido en pleno centro de lo inconmensurable, o de no perdernos por completo, o por prejuicios, o porque todavía hacen falta, con sus respectivas equivocadas excepciones de ambos lados, a lo mejor debido a fallas de origen, premuras o de las angustias de lo irresoluble. Y si vinieran a estas mismas casas, que existen todavía ataviadas con la huella de los años donde estuvieron alguna vez, en algún lugar de estos sobrevividos territorios que dan a los crepúsculos o a la mar, hallarán algo de sus señales, de sus regalos, de su amor anterior, porque nada he olvidado ni olvido y que no olvidaré porque de nada me arrepiento, para tener que darle, como una obligación, curso fatal al adiós, a pesar del no Alzheimer todavía; y que no tiemblo ni por sus ausencias, ni por los mutuos errores, ni de rabia, ni de Parkinson, aún, sino del mismo amor de los bellos y nerviosos inicios que alguna vez pudimos profesarnos. Si algo lamentara sería de aquello de acompañarnos y cuidarnos hasta la vejez como la más hermosa predicción de los amores inmortales, que no alcanzó a ser cierto.

Mujeres que llegaron ilesas, o no, como nosotros, ¿quién podría haberlo sabido? Mujeres políticas o apolíticas, feministas, del arte por el arte o para algo social. De capitales o pueblos, de cantos o de campos, luchadoras y nunca indiferentes. Llenas de angustias y confusas, sí, y quién no en nuestros tiempos. Imperfectas, como somos, pero llenísimas de amorosidad, afecto y comprensión hasta un límite, difícil de saber y predecir, y que por eso nos tomaban por sorpresa, porque también estaban hechas de llanto, de carne y hueso y a mansalva de injusticias que no esperaban de nosotros. Esos mismos amores, de caminos floreados y paisajes diversos, amores que danzan y ríen, alquímicos, que educan, de pasarelas y conversas inolvidables, bellas para el verso, y amores solidarios de viajes incomparables, que nos entristecía devolvernos a la realidad de donde casi siempre nos fugábamos, pero ni por su gran hermosura, con ninguna de ellas logramos llegar juntos hasta estos setenta años.

Creo, a conciencia, que así debió haber sido. Por eso ya no espero ni esperamos nada, por el hecho mismo de ya habitar fuera de aquellos contextos, excepto dar gracias y desearles lo mejor de la vida por habernos encontrado bajo este mismo abismo azul como pañuelo de lágrimas, igual época y similares calles, casas o andenes, inclusive teniendo en contra la alternativa o el deseo de más de siete mil millones de gentes que andan por sobre este planeta, ansiosos de amar y ser amados, y porque ya no hay tiempo y porque necesitamos exclusivamente el resto de este distinto e incierto porvenir, para prepararnos en las luchas que se avecinan, o para saber partir definitivamente como otra conjetura hacia una posible emancipación de la existencia.

De los que se han ido antes que nosotros a otro cielo, infundado o no, en el que creyeron, atestiguo con mi tristeza todavía, que aún le duelen a este cuerpo y a este sentimiento, porque a estos años ya uno sabe, como tantos otros, cuánto duele la muerte de la belleza amada, de la amistad que se ha ido, de los hijos que ya no están y de los viejos que lucharon por nosotros para que fuésemos gente de bien dondequiera que estuviésemos.

Finalmente, al igual que mi fe en lo mejor de este mundo, mi corazón está puesto en ustedes, como una manera de continuar el verso de haber vivido. Agradecido de nuestros pueblos, que en un primer momento nos hicieron posibles, y por el bien de este planeta que nos recibió y nos dio espacio en sus brazos, como usted a mí y viceversa. En el fondo se oye una canción, La Fiesta, que es en cualquier distancia y tiempo, lo más exacto que habríamos podido haber hecho de esta vida. En fin, por el hecho mismo de haber llegado a estos años también me corresponde el derecho de comentar una impresión o citar una estela de verbos inconclusos para que tenga sentido una conjunción que nos devele. Pudiera decir, inicialmente, que hay que prepararse con tiempo en las adecuaciones de la soledad, para que sea gratificante su compañía, en la vejez y en la memoria de los ausentes.

A estas edades, cuando aún te faltan años por acometer con disuasiva cautela, la fuerza no es lo importante, sino a dónde, cuándo y en qué lugar deberías parar andando, en una suerte de metáfora, si se ha inscrito bellamente del camino lo que el corazón te recuenta por las noches. Tal vez por eso todavía confiamos la vida al sueño, lo que fue común dormir en la juventud. Aunque hay ocasiones, en la infancia o la adolescencia, como en la vejez mucho más, en que se teme dormir por creer que jamás se volverá a despertar. No es que tengamos solamente menos tiempo de lo que nos dispara esa obsesión, o cierta desconfianza, sino, inclusive, que lo que hace mucha falta hacer hay que hacerlo lentamente más rápido. Si algo quisiera de verdad conservar hasta el final en esta gratitud de vida es el hermoso placer de lograr terminar lo que me propuse comenzar como un fervor a lo vital, a veces péndulo, a veces nada, en lo que fue solo inicio en el imaginario.

A diferencia, y dejo constancia, asumo y no espero atajo alguno en esta espera inconsciente, porque hay sentencias que nunca ni jamás tendrán absolución, y eso por demás no es vivir, sino perder más tiempo en el extravío. Sobre todo, cuando se anda buscando amparo en lo inaccesible, en los turbios sótanos ásperos de la salvación. La evidencia que ha dejado la erosión del rostro en los pliegues muertos del tiempo, que es al final quien da la cara, nos descodifica, y nos demuestra que tuvimos también la gran oportunidad de haber vivido denso y de haber amado total. Lo que solo siendo mucho más viejo que joven pudiese haber sido posible cuando logras transgredir la ataviada lógica de las determinaciones.

Confieso que cuando murieron grandes amores, adelanté en la desolación, un poco más rápido, la vejez, como si fuese una carrera enloquecida de angustia, al luchar por alcanzar la absolución en vez de no evadir el coraje de comprender. Razón por la cual nadie debería privarse ni postergar lo hermoso a lo que tenga acceso, contrariando la causalidad, porque luego de nada sirve ya la incómoda decisión que no arriesgó, excepto quitarle calma al cementerio de las caricias.

Hoy, por ser más sueño que añoranza, no intento decir que me quejo, a pesar de que evoco. Aunque me ha salvado, sí, muchas veces cuando menos lo esperaba, tener un segundo plan contra los accidentes de las decepciones, porque la vida aún en la acepción de su perversa reducción simplista de los tres tiempos nada aporta si no tiene sombra, si no vives para un proyecto, y te niegas y no te obligas a tener una segunda oportunidad, si así lo requieren las circunstancias. Sereno, o no, comprendo que me atrae afectuosamente el encuentro de la vejez y la niñez, para darle excusas por haberme alejado tanto y llenarnos de silencio, pero siento que está cerca saldar los improperios devolviéndonos la dulzura, sobre todo en estos momentos cuando amo más la vida y la echo de menos.

Si escribo este acumulado de carencias y fondos incisivos, que por naturaleza traemos como universo, en nada concluyo, y tampoco es porque doy por terminada la jornada. Solo lo escribo por indicios, como la mayor parte de lo que se escribe, sintiendo más al cuerpo en su costumbre que por razones prefabricadas. No obstante, para esta hora de noviembre a oscuras, en Tristal, sobresalen igual los colores de la tarde noche, como la fogata de aquellos ojos, o en otra tarde el azul del mar, donde me bañé en su mirada alguna vez. Seguramente el fuego se esconde en la ceniza, porque quizás allí esté la eternidad más preciada que vamos fraguando en el vivir. O indudablemente sea otra conjetura para no pensar en los dolores y tristumbres anexas, que vienen acorazadas con el rigor de los años. En lo definitivo, tengo todos estos detalles para confirmar que cuando el corazón se descuida de soledad o se desborda de compañía acusamos conciencia del lado áspero de la luna. Así lo hemos vivido.

Tal vez ustedes no estén al tanto de saber, todavía, cómo arde esta costra que despega el tiempo, y aunque no es evitable seguir doblando el cuerpo a causa de la brutalidad de los años, para colmo eso es también la vida, y hasta ahí tendremos que ser dignos de vivir. No obstante, en la breve luz de un relámpago me espantan siluetas con un parte de señales. Entre ellas, el delirio de un sol oscuro en sus pestañas que, si algo me recuerda, son los garabatos que dibujé con lápiz de creyón mirándola con amor platónico, y que también anochecemos y que tampoco estará en esta hora, ni ya, ni nunca.

Cuba, 8 de noviembre de 2019.

Quebrada Seca, Tristal, Venezuela, 20 de noviembre de 2019.

Y Bolivia, en el corazón, 23 de noviembre de 2019.

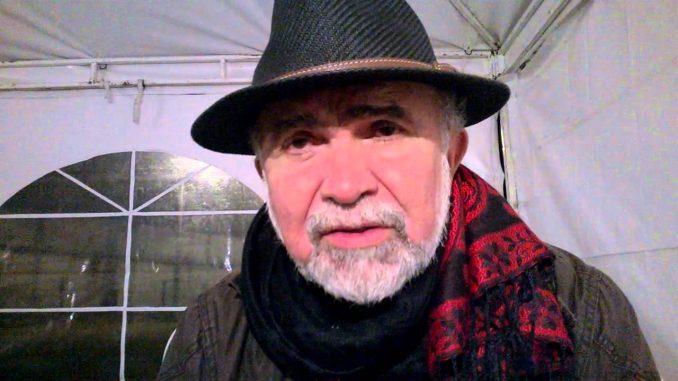

Carlos Angulo